Die Forschungsgeschichte Karakorums

Die archäologische und historische Erforschung der Stadt Karakorum hat eine lange Geschichte. Während in der mongolischen Geschichtsschreibung die Bedeutung der Ruinen beim Kloster Erdene Zuu nie ganz vergessen wurde, rätselten europäische Gelehrte lange über den Ort und die Geschichte der Stadt.

Auf der Suche nach der verschwundenen Stadt

Da Karakorum im Mittelalter für kurze Zeit das Zentrum des mongolischen Großreiches war, wurde es in zahlreichen mittelalterlichen Schriftquellen erwähnt, darunter zum Beispiel im Reisebericht Marco Polos. Schon im Mittelalter wurde die Stadt nach den Berichten von Reisenden in den Landkarten verschiedener Kulturen verzeichnet. So ist die Stadt zum Beispiel im Katalanischen Atlas von 1375 erstmals auf einer europäischen Karte zu finden. Auch auf chinesischen Karten der Ming- und Qing-Dynastie ist Karakorum erwähnt. Dennoch war die genaue Lage der Stadt nach ihrer Zerstörung, außer einigen mongolischen Gelehrten, nicht bekannt. Jesuitenmissionare wie Matteo Ricci, Johann Adam Schall von Bell und Ferdinand Verbiest erarbeiteten sich am Hof der Ming- und Mandschu-Kaiser, hohe Positionen und genossen das Vertrauen der Herrscher. Die mandschurische Qing-Dynastie beherrschte ab dem 17. Jahrhundert China, Tibet, Ostturkestan und die Mongolei. Dadurch wurde es den Missionaren möglich, Informationen über diese Regionen zu gewinnen. So wurde im 18. Jahrhundert ein Atlas des Qing-Reiches veröffentlicht, der auch das Kloster Erdene Zuu und die Ruinen von Karabalgasun verzeichnete. Der Jesuitenmissionar und Historiker Antoine Gaubil veröffentlichte 1739 eine Geschichte der mongolischen Herrscher von Dschingis Khan bis zum Ende der Yuan-Dynastie, basierend auf seiner Übersetzung chinesischer Quellen. Über den exakten Ort des historischen Karakorum wurde daraufhin wiederholt spekuliert. Bereits Gaubil vermutete die Stadt in der Region östlich des Khangai-Gebirges.

Die Ruinen von Karakorum

Im Jahr 1824 versuchte der französische Arzt, Sinologe und Bibliothekar Jean-Pierre-Abel Rémusat Karakorum durch das Studium chinesischer Schriftquellen genauer zu lokalisieren. Er stellte einen Zusammenhang mit dem nahe gelegenen Karabalgasun her und vermutete die Lage der Stadt bereits zutreffend am Fluss Orchon. Nur fünf Jahre später erschien das Werk des russischen Mönches Iakinf, mit bürgerlichem Namen Nikita Jakovlevič Bičurin. Auch er bezog sich auf chinesische Chroniken und lokalisierte Karakorum in der richtigen Region. In einer Fußnote gab er die Lage der Stadt an der Ostseite des Changajgebirges zwischen den Flüssen Orchon und Tamir an. Der russische Mongolist Aleksej Matveevič Pozdneev schließlich identifizierte im Jahr 1883 Karakorum mit den Stadtruinen neben dem Kloster Erdene zuu. Eine „Entdeckung“ war dies allerdings nur aus der europäischen Perspektive. Mongolischen Gelehrten war im 19. Jahrhundert die Verbindung von Erdene zuu mit den Mongolenherrschern des Mittelalters aus ihren eigenen Geschichtswerken bekannt. Pozdneev entnahm diese Information der mongolischen Chronik „Erdeny-yin erike“, die er ins Russische übersetzte.

Klostergründung

Die Chronik war im Jahre 1841 von einem hohen Beamten des Tusheet Chan Ajmag, Galdan Tuslagč, verfasst worden. Im Abschnitt zur Gründung des Klosters Erdene zuu heißt es:

„Im Jahr des blauen Huhns richtete er [Abadai Khan] ein Jandar bei den, nördlich des Sharga azarga genannten Berges Shanchat uul gelegenen, Tachai genannten alten Ruinen auf, wo im Jahr des Feuerhundes (1229) zuvor Ögedei Khan residiert, und die später Togoontömör wiedererrichtet hatte, und gründete das als Erdene zuu bekannte Heiligtum. Er bewahrte hier die von dem Dalai-Lama geschenkte Reliquie des Shakyamuni auf, bekrönte sie mit einem Rubin und ließ von dem Gomin Nansu-goor die Weihe durchführen. Als der Dalai Lama selbst verkündete, dass er am Ritual von Ferne mitwirkte, regnete es als Zeichen Gerstenkörner. Seitdem ist Erdene zuu als das Heiligtum von Chalcha bekannt.“

Ältere Chroniken wie das „Altan debter“ legen zudem auch eine Verbindung Erdene Zuus mit einem Ahnenopferplatz zu Ehren der Dschingisiden nahe. Das Kloster Erdene Zuu war also bewusst an diesem Ort gegründet worden, um die Verbindung mit dem Erbe Dschingis Khans aufrechtzuerhalten. Lange Zeit sollte Erdene zuu das wichtigste religiöse Zentrum der äußeren Mongolei bleiben. Es ist heute das älteste noch bestehende buddhistische Kloster der Mongolei.

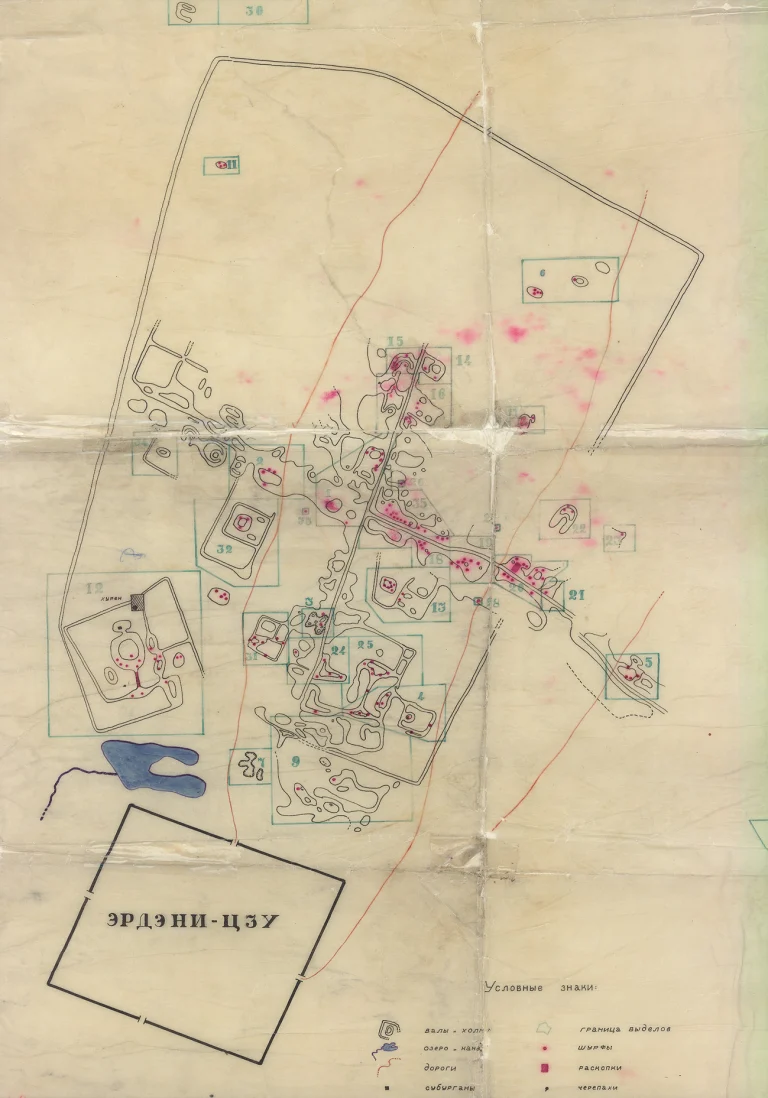

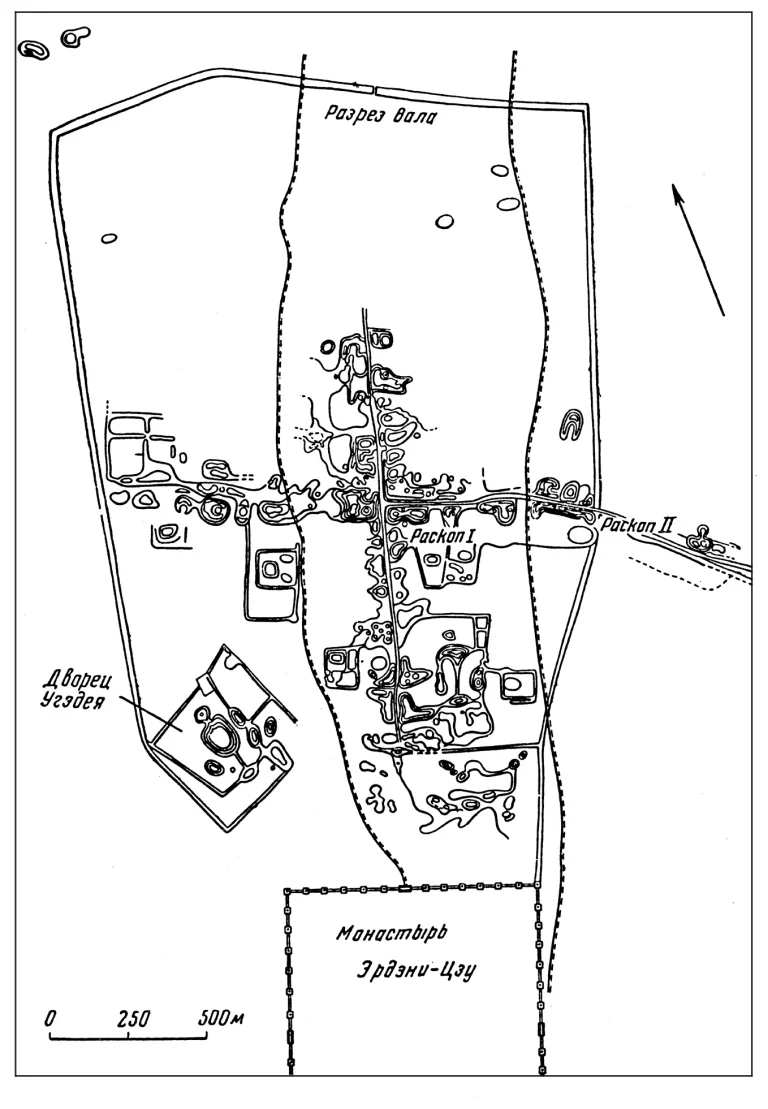

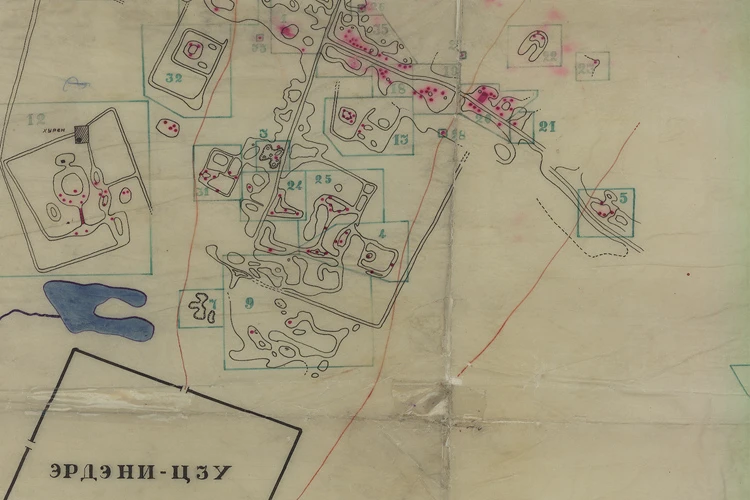

1976 – 1989 Gräber und Zufallsfunde

Seit 1976 erforschte eine Expedition unter N. Ser-Odcav, D. Bayar, D. Tsevendorj und G. Menes weitere Fragestellungen rund um die Archäologie und Geschichte Karakorums. Diese Expedition hatte das Ziel die Kenntnisse über das genaue Aussehen von Karakorum weiter zu verfeinern und außerdem Bestattungen im weiteren Umfeld der Stadt genauer zu untersuchen. Die Entdeckung eines Gräberfeldes mit mindestens 37 Bestattungen nach muslimischem Ritus in der Nordwestecke der Stadt gehört dabei sicherlich zu den wichtigsten Entdeckungen und bestätigt das bestehende Bild einer kosmopolitischen Stadt mit großer religiöser Vielfalt. Durch die zunehmend intensivere landwirtschaftliche Nutzung des benachbarten staatlichen Betriebes und den Ausbau des benachbarten Sumzentrums Harhorin wurden in den 70er und 80er Jahren verschiedene Gelegenheitsfunde gemacht, darunter zum Beispiel ein angeblich vollständiges Kettenhemd. Zu diesen Zufallsfunden gehören auch zwei afrikanische Herrscherportraits aus Stein. Sie wurden bei Bauarbeiten im Jahr 1975 gefunden und gehören bis heute zu den außergewöhnlichsten Funden. Ihre genaue Herkunft ist bis heute ungeklärt.