Die Grabung in der Nordstadt

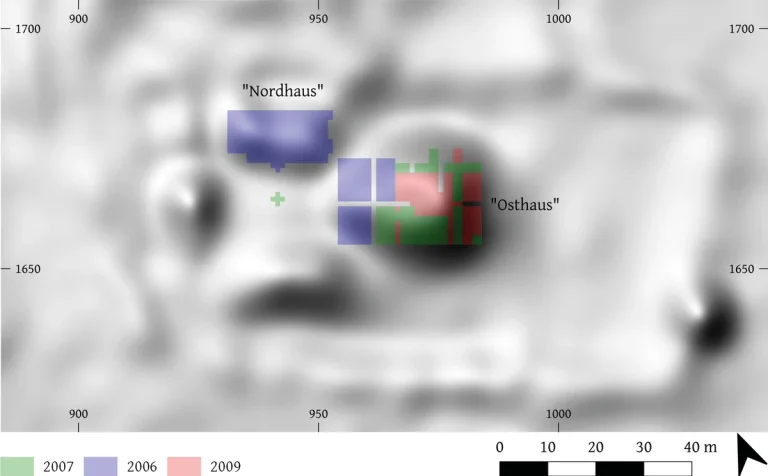

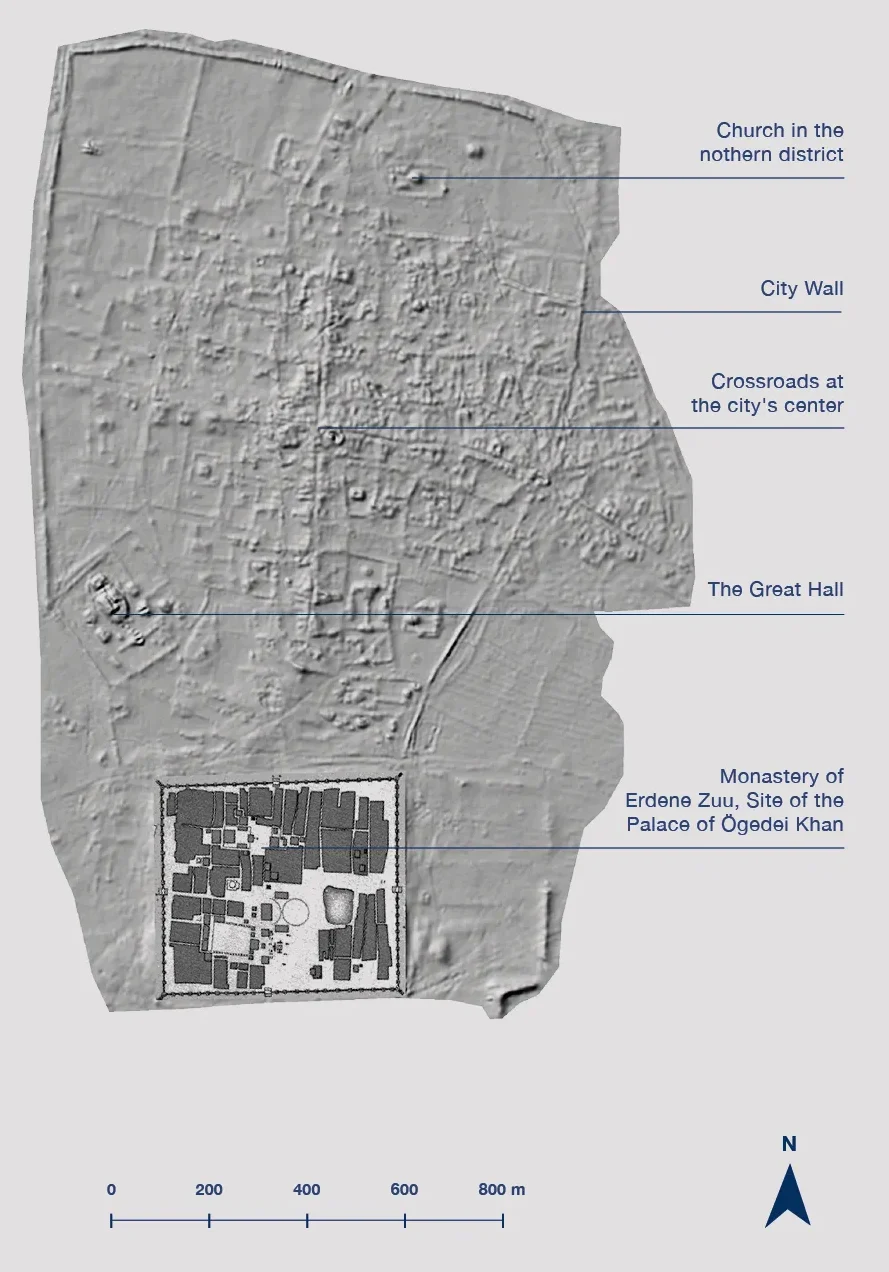

Auch am nördlichen Stadtrand von Karakorum in der Nähe des Nordtores wurde eine heute noch im Gelände sichtbare markante Struktur aus mehreren Hügeln in den Jahren 2007-2009 genauer untersucht. Mit großer Wahrscheinlichkeit stand hier, weit vom Zentrum der Stadt entfernt, eine kleine christliche Kirche.

Der nördliche Stadtrand – Ort von Fremden?

Während das Stadtzentrum also als chinesisch geprägtes Handwerkerviertel erschien, suchte die Expedition nach Spuren der anderen in Karakorum anwesenden Kulturen. Wo waren die muslimischen Händler, wo die Christen und anderen Fremden? Der Hof und seine Gefolge residierten im Süden der Stadt und das Stadtzentrum war von Handwerkern bewohnt. Somit kamen nur noch die Stadtränder im Norden und Osten als Orte der Fremden, der Händler, Gäste und Minderheiten infrage.

Das nördliche Nebengebäude

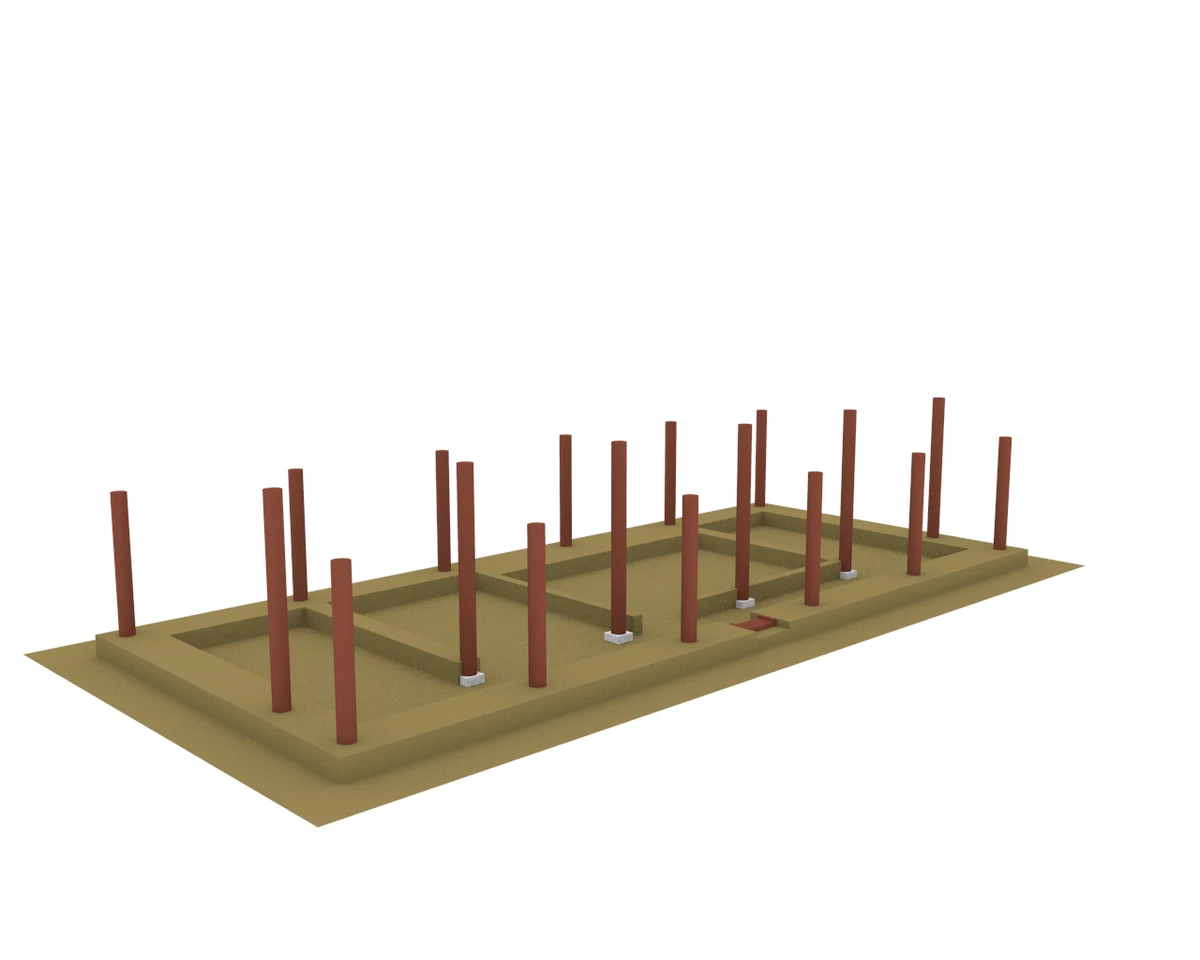

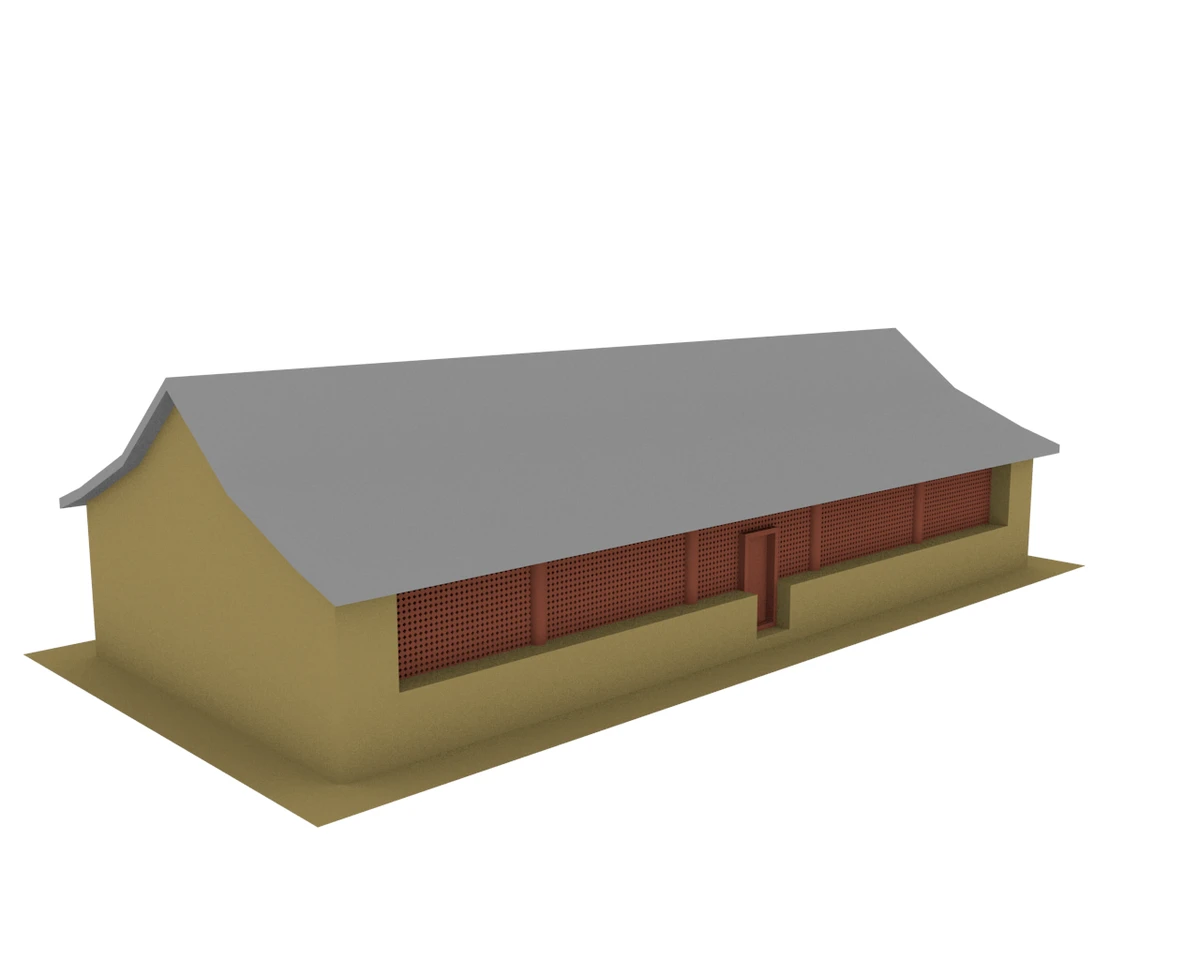

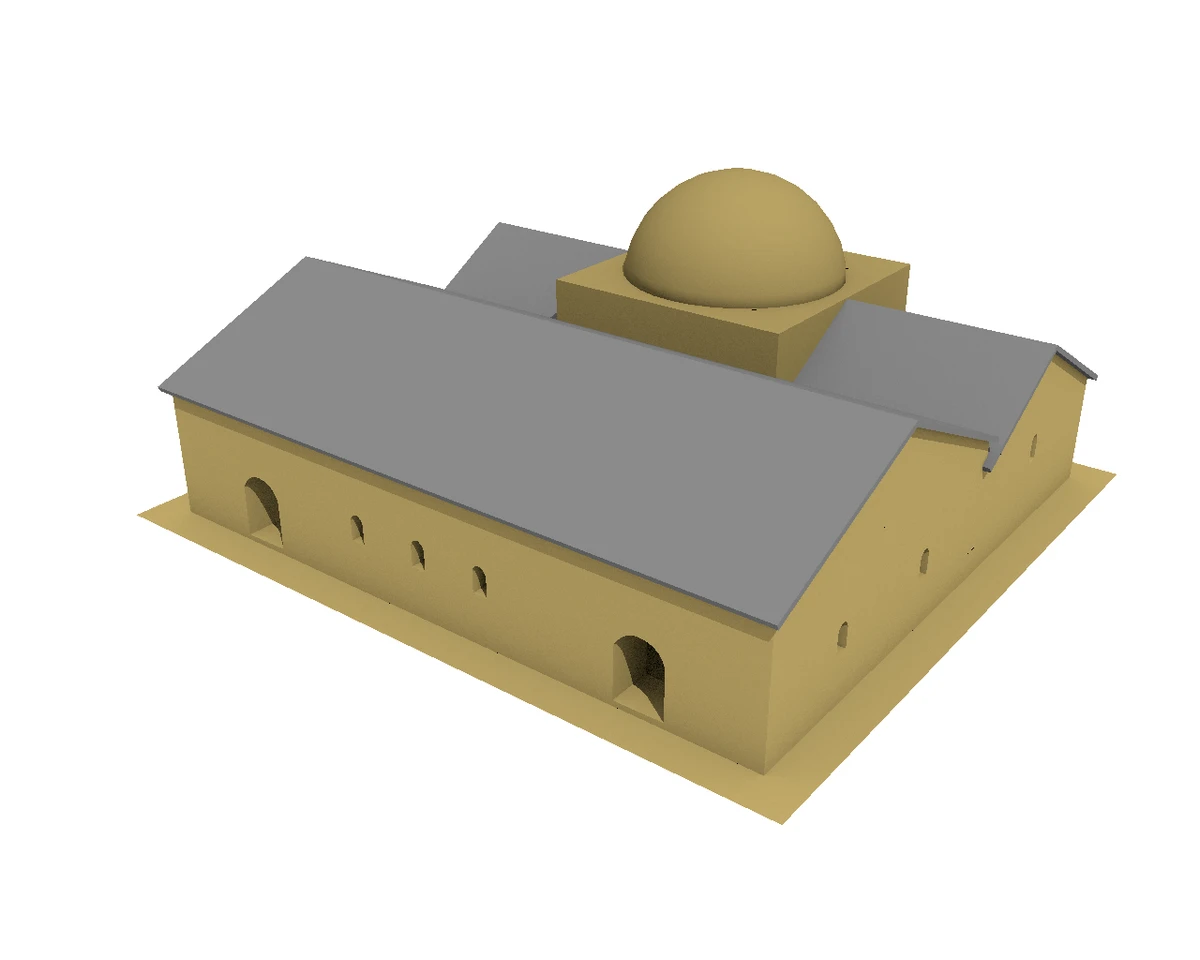

Das nördliche Nebengebäude bestand aus einem Holzgerüst, das auf einfachen in den Boden eingelassenen Steinplatten ruhte. Auf aufwendig gestaltete Säulenbasen hatte man für dieses kleine Haus verzichtet. Das Holzgerüst trug ein Dach aus gebrannten Dachziegeln nach chinesischem Vorbild. Die Ziegel waren zwar unglasiert, aber das Dach war dennoch reich mit Plastiken verziert. Entlang der unteren Kante des Daches, der Traufe, waren an den Enden der Dachziegel abwechselnd runde Scheiben mit Löwenköpfen und plastische Bordüren angebracht. Der Wechsel dieser Ornamente erzeugt den Eindruck einer entlang des Daches verlaufenden Girlande. In den Schuttschichten im Inneren des Hauses fand das Grabungsteam zwischen den Resten des Daches auch zwei Drachenköpfe aus Ton, die sicher ebenfalls zum Dachschmuck gehörten. Derartig reich geschmückte Dächer entstammen der chinesischen Bautradition und sind bis heute an den Tempeln Ostasiens und auch der Mongolei zu beobachten. Im Inneren des Bauwerks lagen noch einige parallele Hölzer, die vermutlich die Auflage eines Holzfußbodens bildeten. Das Haus war durch schmale Binnenwände in vier Räume unterteilt. Die Außenwände waren aus ungebrannten Lehmziegeln aufgeschichtet. Zumindest im Sockelbereich waren sie ursprünglich mit harten, gebrannten Ziegeln verblendet. Diese schützten das Lehmmauerwerk vor Feuchtigkeit und Erosion. Wie an vielen Stellen der Stadtruine waren jedoch kaum noch Reste dieser qualitativ hochwertigen Ziegel vorhanden. Vermutlich wurde die ganze Stadtruine in späterer Zeit, als das Kloster Erdene Zuu errichtet wurde, zur Gewinnung von Baumaterial genutzt.

Rekonstruktion des Nordhauses

Tieropfer und christlicher Kult – in einem Gebäude?

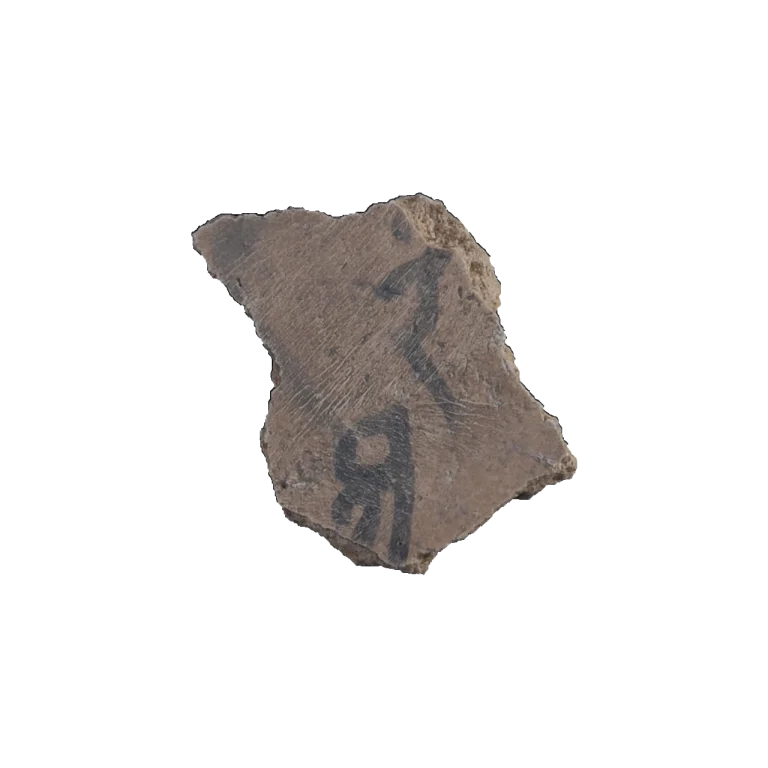

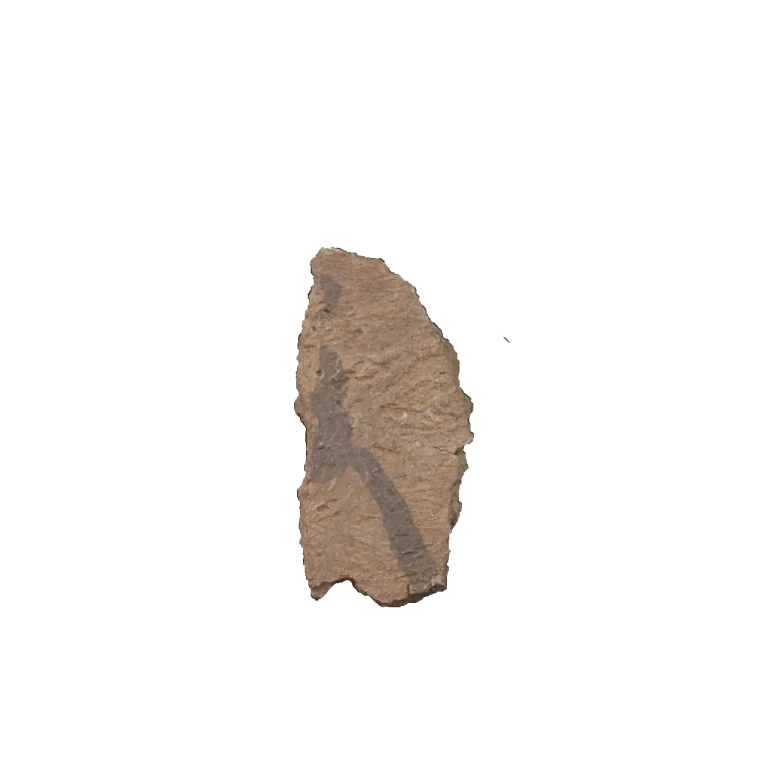

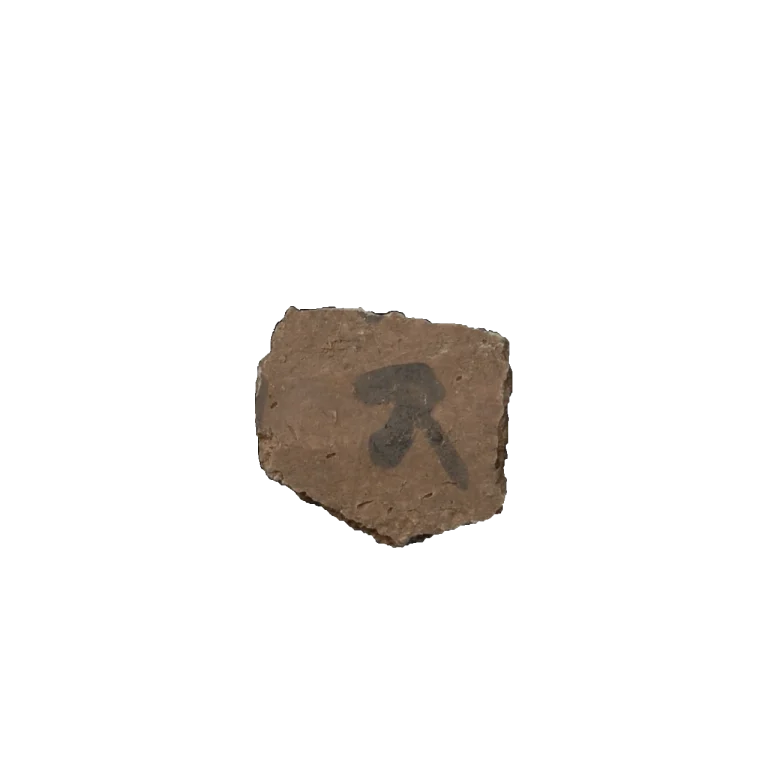

Die Überreste des nördlichen Hauses erlauben eine Rekonstruktion des Bauwerks als typisches Nebengebäude eines Tempels im chinesischen Architekturstil. Doch welchem Zweck diente es? Einige spannende Funde geben Aufschluss darüber. In jedem der vier Räume befanden sich kleine gemauerte Sockel, die von Asche und Holzkohle umgeben waren. Vermutlich waren dies kleine Herdstellen, auf denen etwas verbrannt werden konnte. Allerdings handelte es sich hier nicht um ein Wohngebäude: Es fehlen Abfälle wie Keramikscherben in größerer Zahl und die sonst in Karakorum üblichen aufwendigen Warmluft-Heizungssysteme, mit denen die Häuser im kalten mongolischen Winter bewohnbar gemacht wurden. Das vorhandene Fundmaterial ist jedoch völlig anders zusammengesetzt und sehr ungewöhnlich: Überall im Inneren des Hauses verstreut lagen Hornzapfen, das knöcherne Innere vom Horn des Rindes. Obwohl Rinderhorn im Mittelalter als Rohstoff für allerlei Produkte wie Kämme, Döschen, Schmuck und ähnliche Kleinigkeiten verwendet wurde, handelt es sich hier nicht um die Werkstatt eines Handwerkers. In einer solchen hätten neben den Hornzapfen auch weitere Funde wie defektes Werkzeug, verworfene Halbfabrikate oder Produktionsabfälle erhalten gewesen sein müssen. Nein, die Hornzapfen wurden aus einem anderen Grund hier niedergelegt.

Avraga Balgas

Einen möglichen Hinweis gibt eine andere Siedlung aus der Zeit des Mongolenreiches. In Avaraga Balgas im Khentij-Aimag der Mongolei befand sich ein mutmaßlicher Lagerplatz Dschingis Khans. Nach seinem Tod wurde dieser zu einem Ahnenheiligtum, wo dem verstorbenen Herrscher Opfergaben dargebracht wurden. So wurden zum Beispiel Fleischgaben von Opfertieren um das Heiligtum herum in Gruben deponiert. Dort wurde auch der Schädel eines Rindes mit abgeschnittenen Hörnern entdeckt. In dem Nebengebäude des Baukomplexes in Karakorum könnten Vorbereitungen für ähnliche Opfergaben stattgefunden haben.

Christentum und Nomadenstämme

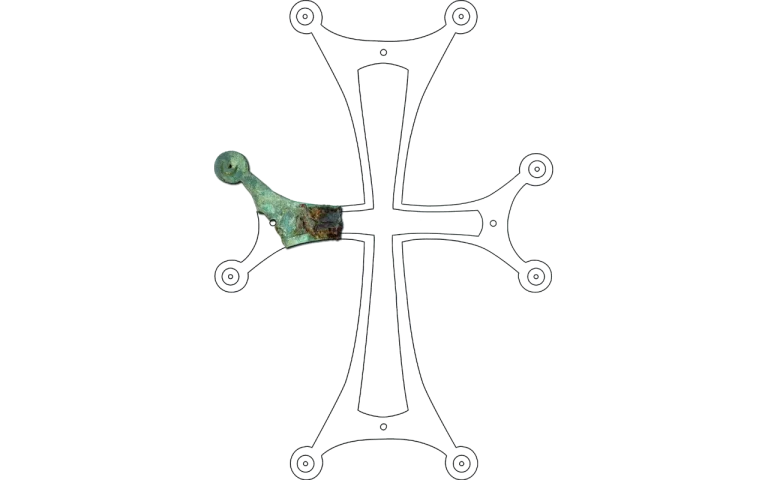

In allen diesen Regionen ist das Kreuzeszeichen in Form von archäologischen Funden und auf Denkmälern nachzuweisen. Im Verlaufe des Mittelalters verbreitete sich diese Form des Christentums auch unter einigen Nomadenstämmen Zentralasiens, zu denen auch die Stämme der Naiman, Kerait und Merkit zählten, die später zum Kern des aufsteigenden Mongolenreiches gehörten. Selbst einige Mitglieder des mongolischen Herrscherhauses waren praktizierende Christen wie zum Beispiel die einflussreiche Sorkhagtani Beki. Sie war die Frau Toluis, des jüngsten Sohnes Dschingis Khans und Mutter von Möngke, Kubilai (beide nacheinander Großkhane des Reiches), Hülägü (Eroberer von Bagdad und erster Il-Khan von Persien) und Arigkbugha (Großkhan in Konkurrenz zu Kubilai). Es gelang ihr, nicht nur ihre Söhne hervorragend im Machtkampf innerhalb der Elite des Reiches zu platzieren, in ihrer herausgehobenen politischen Stellung förderte sie auch die religiöse Toleranz innerhalb des Mongolenreiches. Obwohl sie selbst Christin war, ist sie auch als Stifterin einer Koranschule in Buchara hervorgetreten. Mit der Verbreitung in Iran, Zentralasien, den mongolischen Steppen und China war die Kirche des Ostens wohl die am weitesten verbreitete christliche Kirche des Mittelalters. Hatte die Expedition im Norden von Karakorum also die in Rubruks Bericht erwähnte Kirche gefunden? Werfen wir einen Blick auf die Ausgrabung des Hauptgebäudes.

Das Hauptgebäude

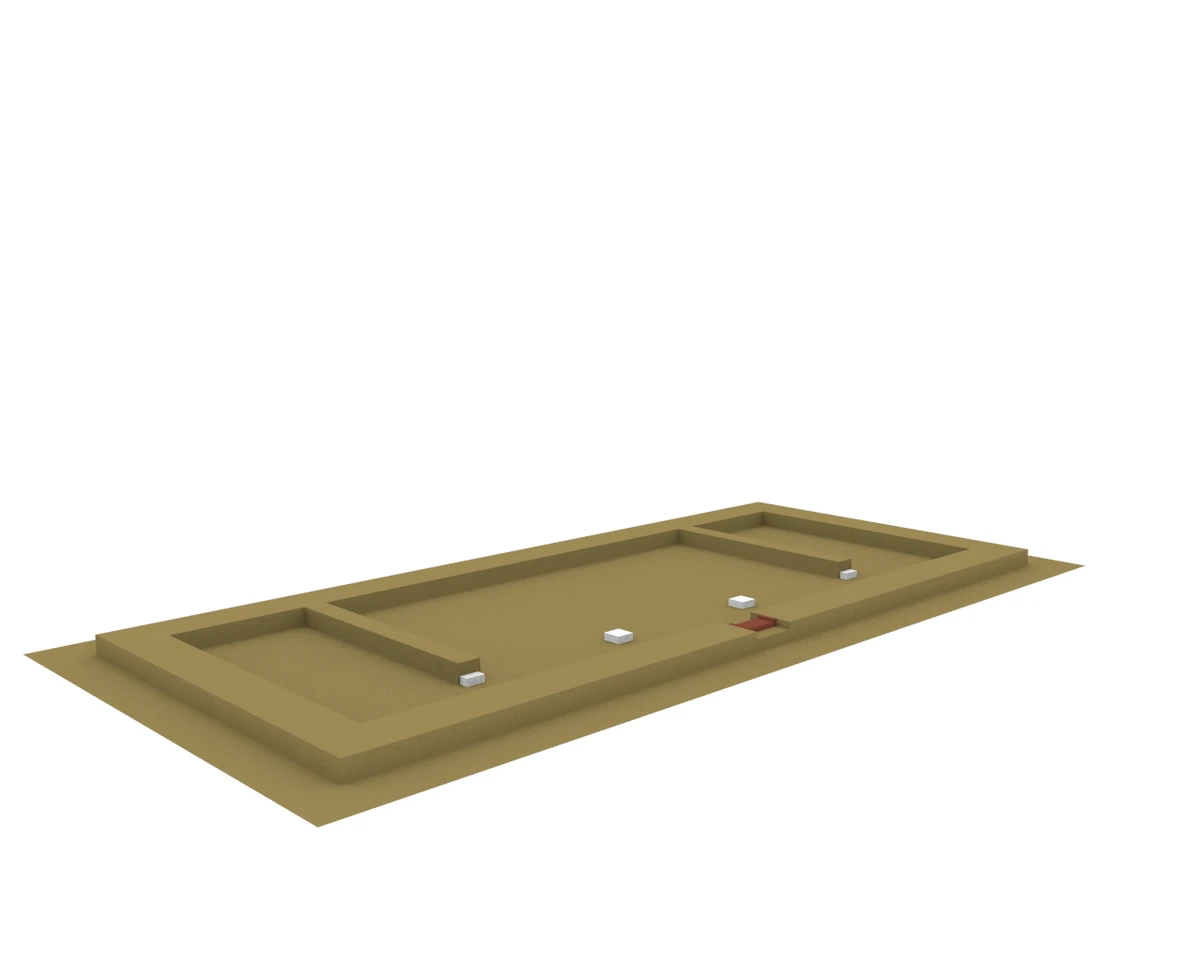

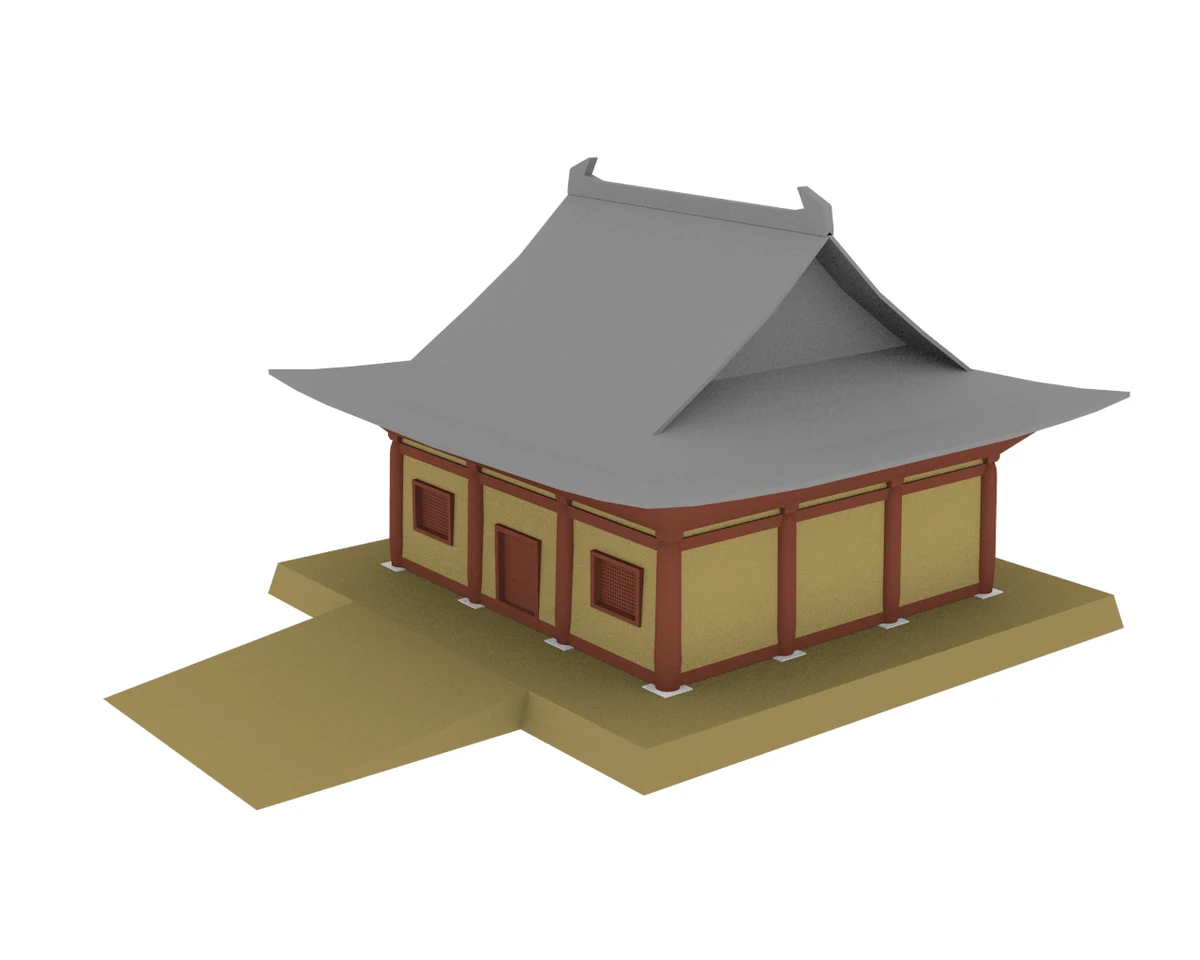

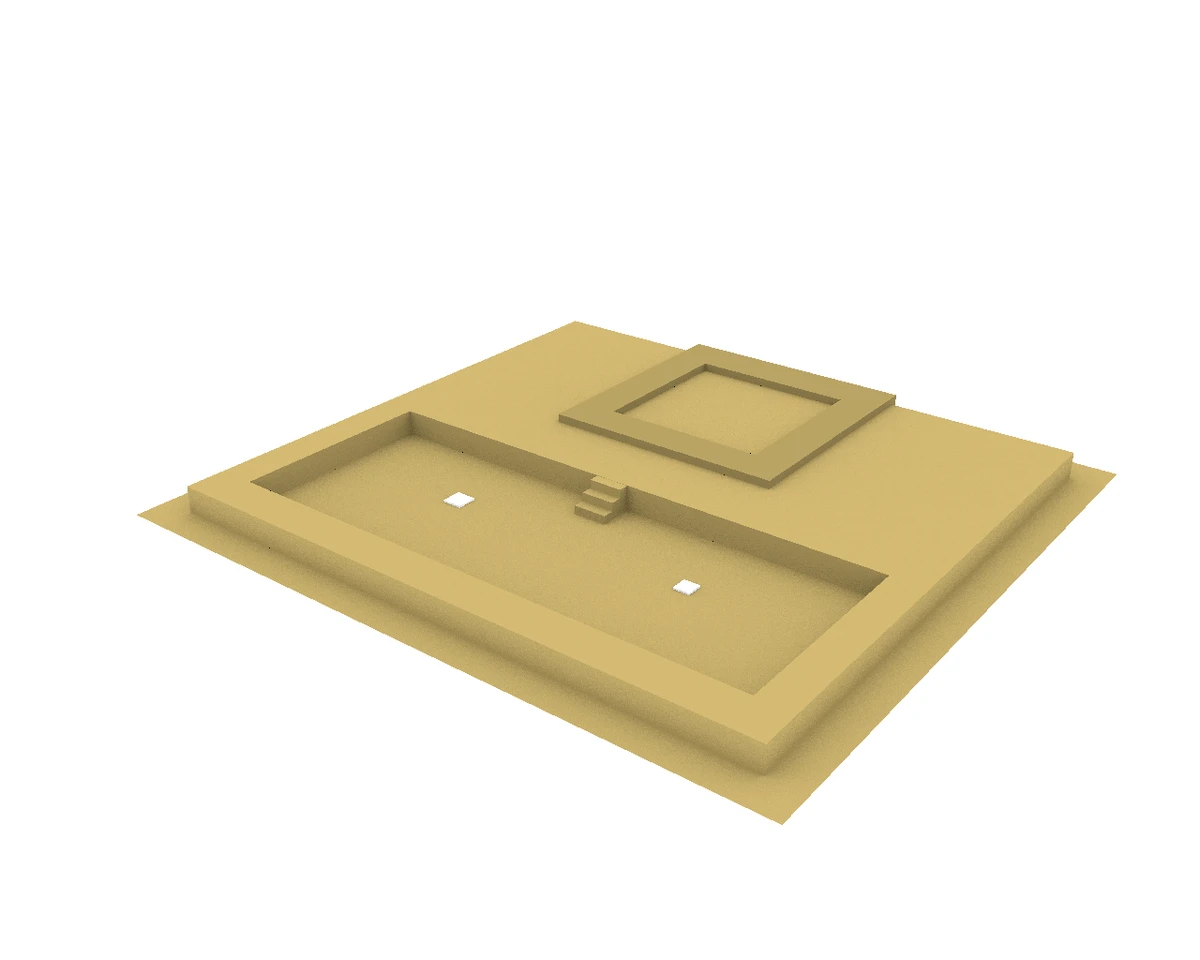

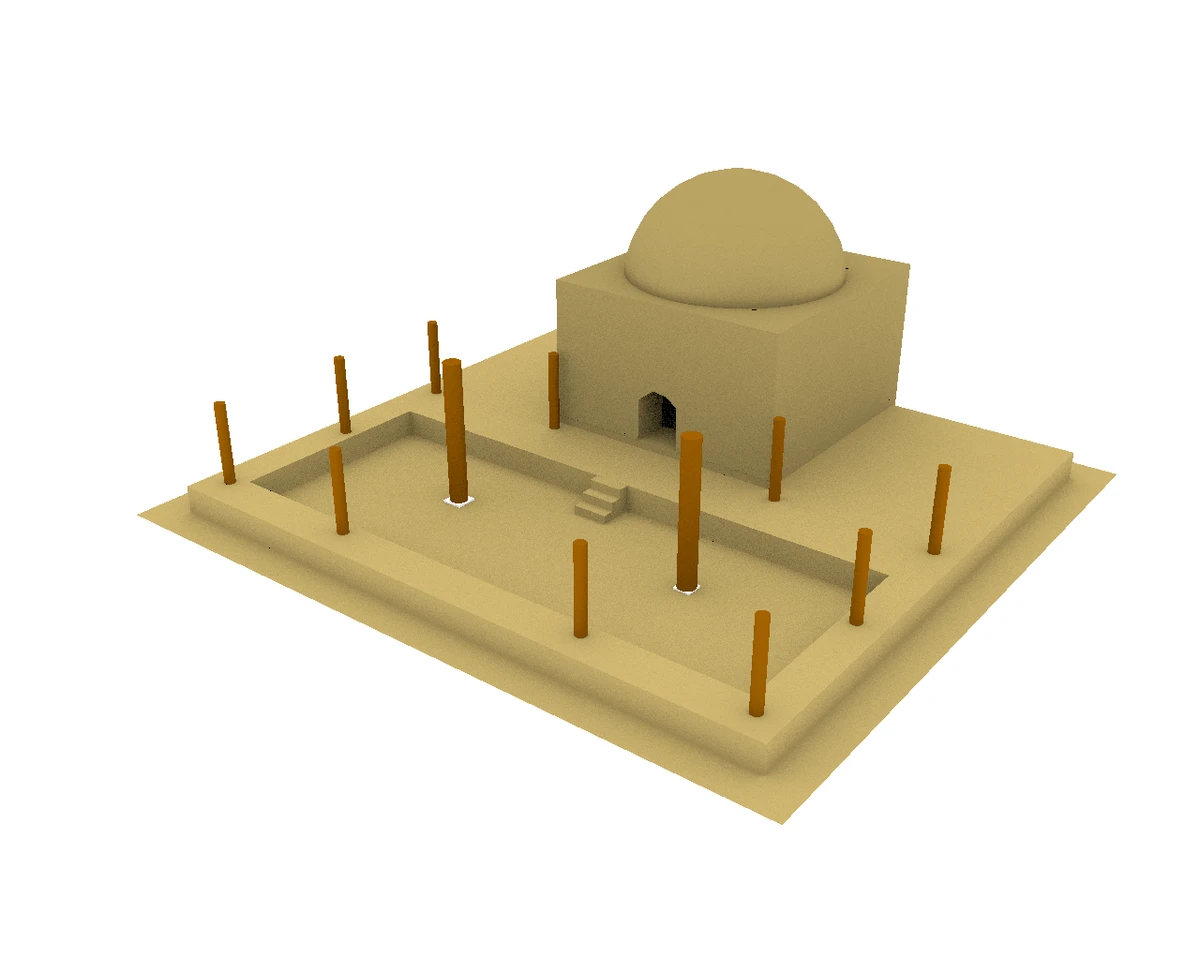

Das östlich gelegene Hauptgebäude zeichnete sich schon an der Oberfläche durch die Größe seines Schutthügels ab. Als die Archäologen sich daran machten, die baulichen Hinterlassenschaften aufzudecken, fanden sie ein großes quadratisches Podest von etwa einem Meter Höhe und 17,5 mal 17,5 Meter Seitenlänge. Auf diesem waren ursprünglich 4 mal 4, also 16 quaderförmige Säulenbasen aus Granit angeordnet. Der Bauschutt auf und um das Podest enthielt reichlich Dachziegel sowie plastischen Schmuck der Dachtraufe und des Dachfirstes. Auch hier zeigen der Grundriss und das Baumaterial deutlich die Handschrift chinesischer Planer und Bauleute. Obwohl nur das Podest, einige Säulenbasen und der Schutt des Daches erhalten waren, lässt sich das Gebäude aus den Resten gut rekonstruieren. Dabei hilft auch eine interessante Schriftquelle: Ein chinesisches Bauhandbuch des 12. Jahrhundert enthält die Regeln und proportionalen Maße, nach denen Tempel, Paläste und andere öffentliche Bauten geplant wurden. Basierend auf der Höhe des Podestes und dem Abstand der Säulenbasen zueinander, können so auch die Maße und Proportionen des aufgehenden Bauwerks annähernd rekonstruiert werden. Nach der äußeren Form handelte es sich um eine kleine quadratische Tempelhalle, wie sie typisch für kleinere Tempel in China ist, wo sich auch mehrere Beispiele solcher Tempel aus dem Mittelalter erhalten haben. Ungewöhnlich ist nur die Orientierung mit dem Eingang im Westen. Könnte diese mit einer Nutzung des Bauwerkes als Kirche begründet sein? Für welchen Zweck solche Hallenbauten in chinesischer Tradition genutzt wurden, ist anhand der Bauform nicht zu erschließen. Hallen dieser Art wurden in China sowohl für buddhistische und taoistische Tempel, für Paläste und Residenzen und sogar für Moscheen genutzt. Eine Nutzung als Kirche ist genauso denkbar. Wir verfügen über nur wenig Fundmaterial aus dieser Bauphase. Einige Fragmente von Plastiken ähneln buddhistischer Plastik, es lässt sich jedoch kein typologisches Bildprogramm mit Sicherheit rekonstruieren.

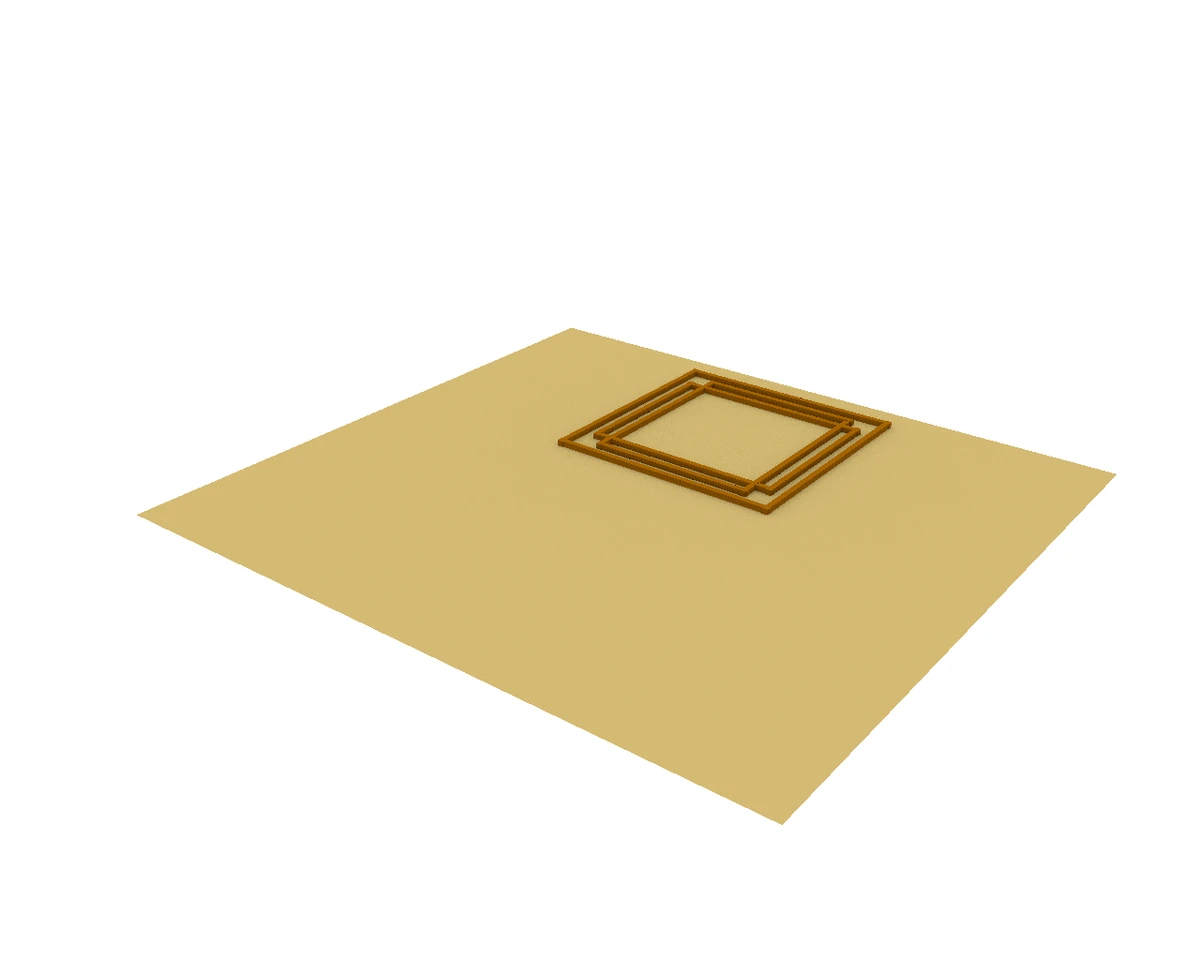

Rekonstruktion des Hauptgebäudes

Die Datierung des Gebäudes

In beiden Bauphasen wurden Holzreste der Konstruktion gefunden, die durch die Analyse der enthaltenen Kohlenstoffisotope (14C) datiert werden konnten. Trotz der bestehenden Ungenauigkeit lässt sich festhalten, dass das ältere Gebäude in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts und damit in die Frühzeit der Stadt Karakorum gehört. Vermutlich bestand es auch zum Zeitpunkt des Besuchs Wilhelm von Rubruks. Das jüngere Gebäude in chinesischer Bautradition und die zugehörigen Nebengebäude wurden nach der Zerstörung des älteren Gebäudes vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. oder am Anfang des 14. Jahrhunderts errichtet.

Zentralasiatische Architektur

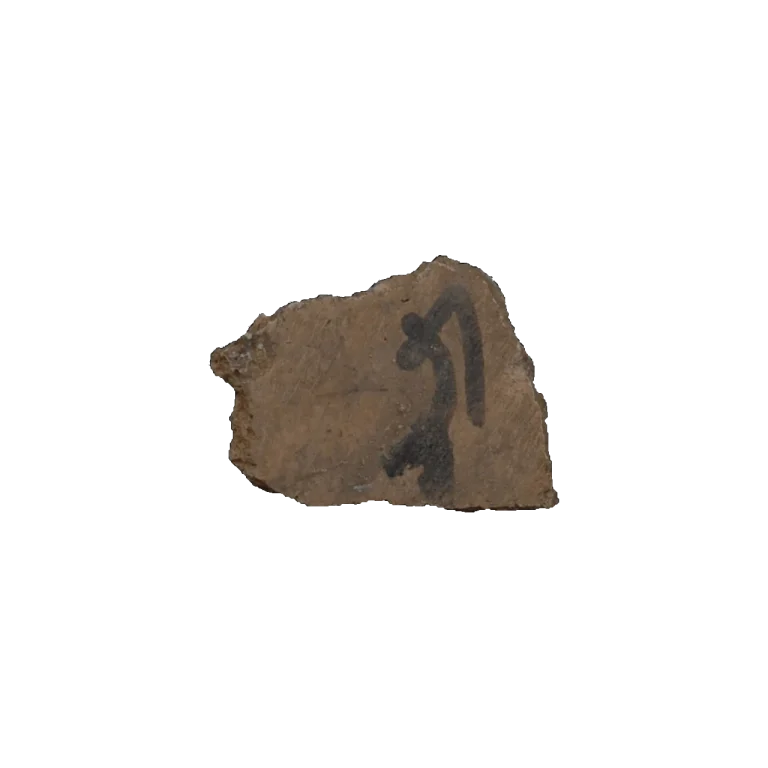

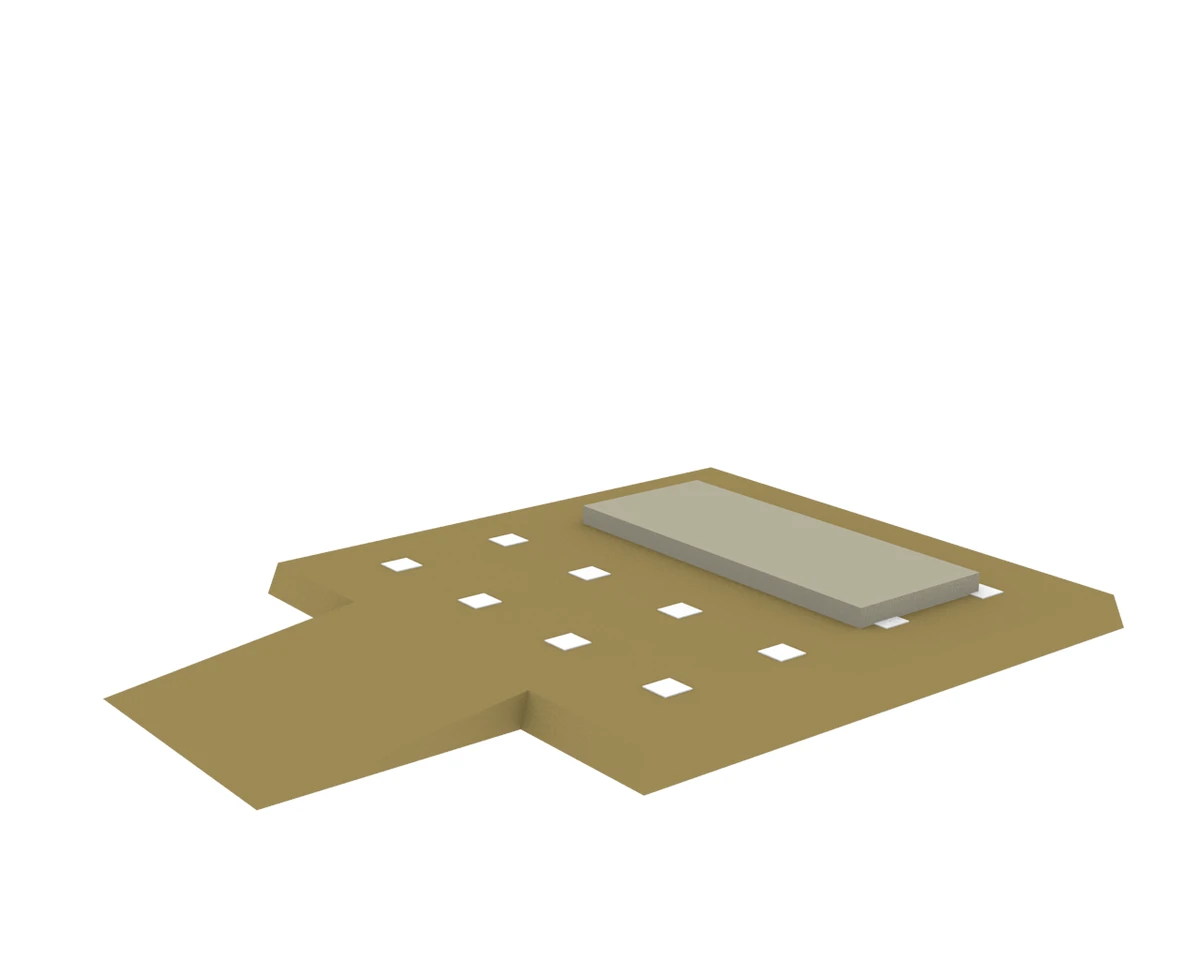

Sie zeugen stattdessen von zentralasiatischer Architektur. Das quadratische Fundament könnte zu einem Kuppelbau gehört haben. Dessen Inneres war durch ein kleines Podest etwas erhöht. Westlich davor befand sich eine kleine dreischiffige Halle. Diese hatte ein ziegelgedecktes Dach, das von Holzständern auf Säulenbasen getragen wurde. Die Wände bestanden aus ungebrannten Lehmziegeln oder gestampftem Lehm. Das erhöhte Podest des quadratischen Baus erstreckte sich ein wenig in die Halle hinein und bildete hier eine Art kleine Bühne. Auch dieses Gebäude war von Westen nach Osten ausgerichtet und scheint darin dem christlichen Brauch zu folgen. Mit der im Westen liegenden Halle und dem baulich abgetrennten quadratischen, erhöhten Chor, dessen Erhöhung in die Versammlungshalle hineinreicht, ähnelt das Gebäude tatsächlich zentralasiatischen Kirchenbauten der Kirche des Ostens.

Rekonstruktion der älteren Bauphase

Schmelztiegel der Weltreligionen

Der Fund einer möglichen Kirche wirft ein interessantes Schlaglicht auf die Entwicklung der religiösen Vielfalt im Vielvölkerstaat des Mongolenreiches. Wie ist es zu verstehen, dass hier die Reste eines Ahnenopferkultes mit christlich-liturgischem Gerät in einem Gebäude gefunden werden? Vermutlich brachte der enge Austausch zwischen christlicher Religion und einheimischen Gebräuchen eine ganz eigene Prägung religiöser Praxis hervor, die beides miteinander verband. So berichten auch chinesische Schriftquellen von Ahnenopferkulten, zum Beispiel für die oben schon erwähnte Sorkhagtani Beki. Dabei wurden auch Opfergaben zu Ehren der Ahnen in einer christlichen Kirche oder in deren Nebengebäuden abgehalten. Damit brachte das religiös vielfältige Mongolenreich Formen des Kultes hervor, die Elemente verschiedener Religionen und Traditionen verbanden. Die unterschiedlichen Architekturtraditionen der beiden Bauphasen zeugen zudem von der politischen Entwicklung des Reiches. Während in seiner frühen Phase der Einfluss zentralasiatischer Völker in der Verwaltung, Politik und im Städtebau offenbar größer waren, wuchs mit dem Herrschaftsantritt Kubilai Khans der chinesische Einfluss – zumindest in den östlichen Teilen des Reiches. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gebäuden der mutmaßlichen Kirche im Norden von Karakorum. Während das ältere Gebäude klar zentralasiatischen Formen verpflichtet ist, zeigt das jüngere eindeutig chinesische Bauformen.